作為樂於把資料整理得井然有序的 J 人,我嘗試過許多數位筆記的整理方式。隨著各種有趣的生產力工具(或稱筆記軟體)陸續粉墨登場,像是 Notion、Obsidian 以及近年來我的心頭好 Heptabase,再加上「建立筆記系統」、「打造第二大腦」等等風潮蔚為流行,讓人想刻意忽略都難。眼花撩亂之餘,更多的感受是越來越迷失。

這篇文章將分享我在數位筆記管理上的探索與實踐:從最初追求條理分明的組織架構(管理輸入),轉變為強調能實際產出行動的流程(重視輸出)。雖然平時資訊輸入的來源繁多,但目前我在 Kobo-Readwise-Heptabase 的工作流最為成熟,所以接下來會先以此例分享。

過去困境:落入生產力陷阱,減損輸入輸出的意願

自從 2021 年購入 Kobo 電子書閱讀器後,我曾為自己訂下不少讀書目標,熱衷於統計一年讀了幾本書,甚至還用 Notion 打造一個美美的線上書櫃,費心整理每本書的筆記與封面。我也曾受購書金與平台優惠所惑,一口氣囤積大量電子書,日後卻絲毫提不起勁翻開閱讀。

這些電子書雖然不佔實體空間,隱約中仍讓我產生不少心理壓力。後來,我發現自己在挑選書時,更多是依照當時面臨的困難和需求,激發對某些書籍的興趣。而一旦錯過特定時機,後續往往很難再對這些書保有原本的閱讀衝動。

此外,我過去習慣一邊閱讀,一邊摘錄那些引起共鳴的金句,行有餘力則會補充幾句心得。從紙上抄寫過渡到數位化的歷程中,我最初使用 Notion 來管理這些所謂的「閱讀筆記」。Notion 簡潔的版面和條理分明的階層架構一度深得我心,然而,我很快發現這樣的整理方式讓我難以跳脫書籍本身的章節框架,導致筆記最終只像是一本書的重點摘錄,而非真正內化的知識,更遑論產生個人見解。

隨著我接觸更多資訊整理相關的書籍,如 Sonke Ahrens 的《How to Take Smart Notes》和 Tiago Forte 的《Building a Second Brain》,我開始了解「筆記的可重複利用性」的概念,也逐漸意識到,相較於單純摘錄金句,保留「脈絡」才是真正能讓知識轉化為己用的關鍵。後來開始使用 Heptabase,更深刻體會:筆記不只是記錄學習內容,而是在書寫的當下同步進行思考,進而內化知識,甚至促成靈感迸發。正如費曼所說:「這些紙上的文字不是我的思考紀錄,它們就是我的思考本身。」

綜合以上,我後來在 Kobo 閱讀時改為標記較長篇幅的文字段落,並改用串聯 Readwise 和 Heptabase 的方式,保存我在電子書上的標註,以期日後整理成更靈活可用的筆記。

然而,這樣的方法雖然幫助我更好地保留了前後文脈絡,但也隨之而來不少壓力。每當想到後續需要分析、歸納這些筆記,為每張卡片撰寫總結,並運用 Heptabase 的箭頭、分群等功能來呈現,這些繁瑣的任務令我感到疲憊不已,進而影響我輸入輸出的意願。

擺脫完美主義,讓實踐輸出優先於整理輸入

經過反思,我意識到自己在 Kobo 上閱讀的書籍,多數其實並非需要深度分析、複雜歸納的知識密集型文本,顯然我以往對筆記內容的整理過於苛求。再加上,過去的我太著迷於打造完美的系統──閱讀進度系統、待辦事項系統、文獻管理系統──雖然在建立這些系統的過程中獲得滿足感,但我卻花了太多時間在優化系統和流程,反而忽略真正該做的事。

比起成為一名出色的資料庫管理員,更重要的是能將所學活用並付諸實踐。與其追求每張知識卡片都完美無瑕,不如轉而思考:如何在保有輸入輸出熱情的同時,輕鬆記錄日常學習與靈感,並為未來的創作提供素材。基於這些想法,我開始做出以下調整:

在 Kobo 畫記,保留前後文脈絡

呼應前面提到的保留前後文脈絡的重要性,在閱讀時,我會盡可能畫記我想留存下來的內容,通常是那些引起興趣或帶來啟發的資訊。在這個階段,我先不去思考後續需要整理的問題,以減少內心壓力,專注體驗閱讀本身。

在 Readwise 重新審視,篩選有價值的筆記

相比以往我只把 Readwise 當作串聯 Kobo 和 Heptabase 的橋樑,會將所有在 Kobo 畫記的內容全部丟進 Heptabase,我現在會先回到 Readwise,重新檢視每本書中我畫記過的段落,進行二次篩選,然後將當下有感的內容手動貼進 Heptabase,建立成知識卡片。並且,我會利用 Readwise 內建「tag」的功能,標示這則筆記已被收納。

這個額外的步驟,讓我在閱讀過程中能更專注於書中的內容,同時在整理筆記時,也能重新思考每則筆記的價值,優先處理真正需要的資訊。

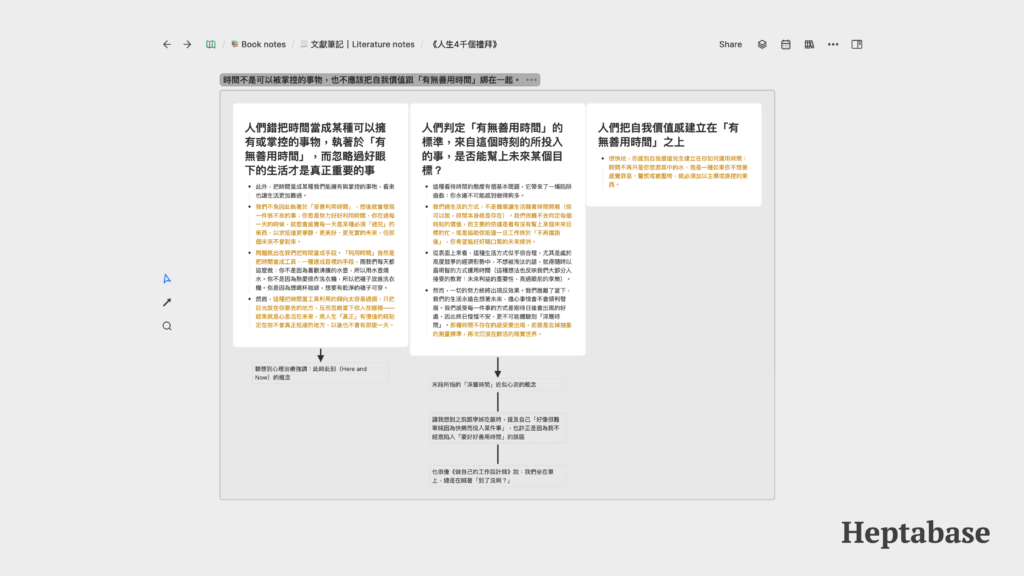

匯入 Heptabase 歸類統整:大標題總結卡片,Text 記錄靈感

沿襲過去的習慣,我會在 Heptabase 上將篩選出的筆記轉化為卡片,並用「大標題」概括我的理解,確保每則筆記都經過思考和消化。秉持「一張卡片就是一個知識點」的原則,相比單純摘錄金句,這個方式使得每張知識卡片得以獨立存在,未來便有機會在不同主題的白板中(即不同的脈絡底下)被重複利用。

另外,我現在改用「Text」記錄整理筆記當下乍現的靈感。如同自言自語一般,形式上的修正讓我免除卡片歸類和管理的壓力,讓想法更自然不受限的流動。未來創作時,也能透過翻閱這些已建立的白板回顧過去的思考,提升經驗到 Aha moment 的機會。

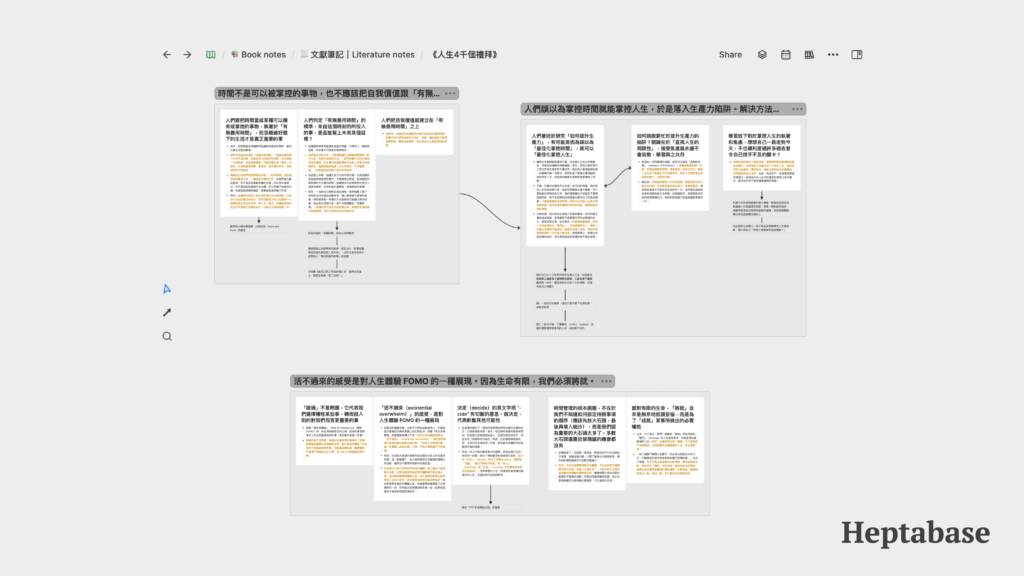

建立「文獻筆記」白板,另開「文章創作」白板讓靈感落地

最後來談談我如何管理這些文獻筆記。所謂「文獻筆記」,指的是透過文章、書籍、影片或 Podcast 等各種管道輸入的內容。本篇文章所聚焦討論的電子書閱讀筆記,便屬於這一類。

我會以書本為單位建立一個個白板,在上面整理閱讀筆記。這樣的好處是:即使未來我在其他白板上重複使用這些筆記卡片,我仍能透過卡片的資訊欄快速找到它的原始出處。

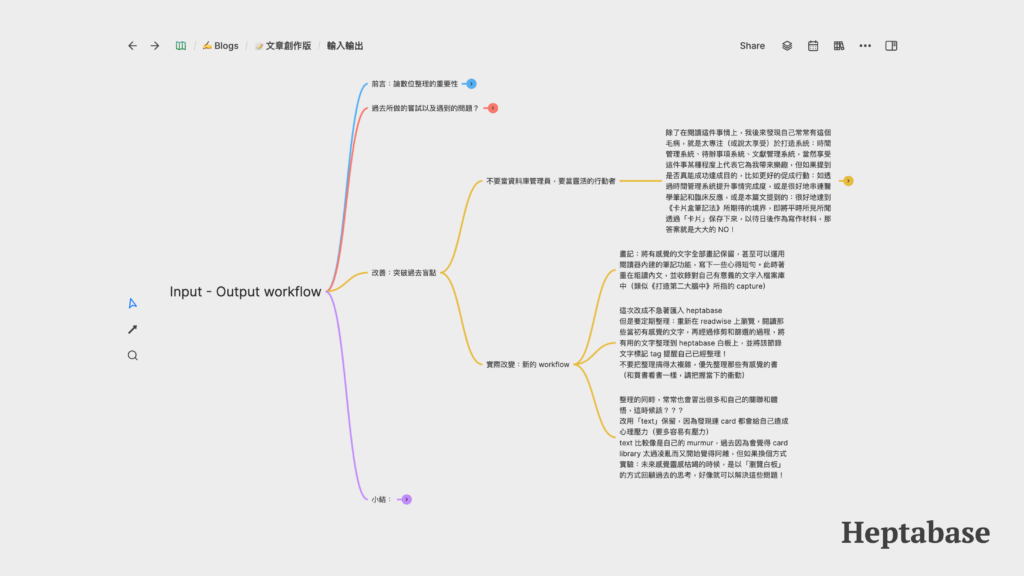

當我要創作文章時,則會打開「文章創作」白板,先用心智圖將想到的點子全部寫下來,上下拖曳以重整文章結構。同時從現有的文獻筆記中,挑選可能派得上用場的卡片放入白板,讓靈感順勢落地。用心智圖的其中一個好處在於可以節省在白板上拉箭頭、組織卡片等等的排版壓力,專注於寫作本身。

小結

經過這段時間的調整,我重新確立了自己的 Kobo-Readwise-Heptabase 工作流,還趁機整頓亂糟糟的電腦檔案和 Heptabase 白板。我也發現自己真的很喜歡研究這些工具,不僅能確實提升工作效率,還讓想法流動更加順暢,也讓整個輸入到輸出的過程饒富趣味。

如果你對輸入與輸出的心法感興趣,我很推薦延伸閱讀 《How to Take Smart Notes》 這本書。我一直認為,與其費心鑽研軟體操作或建立系統,理解背後的底層邏輯其實更關鍵。而在實踐卡片盒筆記法的過程中,也不需要執著於「找到最完美的工具或方法」,能持續順暢運作的流程,才是最適合自己的選擇。

期許自己未來能繼續運用這套工作流,既能體驗閱讀與學習中的樂趣,也能產出更多讓自己怦然心動的文章!